『 最近の記事 』

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

〝光陰者百代之過客〟(李白)

〝月日は百代の過客にして、行かふ年もまた旅人なり〟(松尾芭蕉)

いつのまにか、

年賀状のお年玉ハガキ抽選も過ぎ…

長らく、お待たせいたしました!

ブログ更新、スピードアップしてまいります!

ここでしか見られない工事写真をメインにお届けします。

裏玄関(勝手口)完成間近

今回は、杉皮塀のある町家の続報です。

(※以前のブログはコチラ→ VOL.1・ VOL.2・ VOL.3)

だんだん、家の顔がはっきりとしてきました。

(before)玄関土間モザイクタイル

玄関土間では、左官職人がモザイクタイル飾りを施工中です。

小さなタイルは、塗った下地へ押し込んで埋め込みますが、

サイズが大きいと押し込む時に周りが崖のように盛り上がって

しまうため、今回はまずタイルを設計位置で固めてから、

下地を塗って仕上げます。

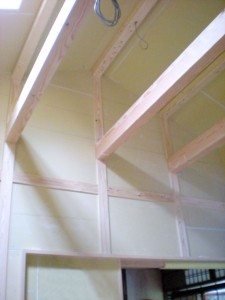

(before)天窓と梁の上の足場板

邸内には、塗装屋さんとクロス貼り屋さん。

高い所に足場を組み、職人さんがテキパキ働く姿には

いつも見とれてしまいます。

この時点で、内装の木部の塗装が終わりました。

いよいよクロス(壁紙)貼りです。

(before)クロスを貼る前にも色彩チェック!

リフォーム前のキッチンでは、

クロス裏面に糊を付ける機械が稼働し、

貼る前の準備作業が進行中…

(before)パテで壁面補修中の洋室

クロスを貼る前に、壁の穴やへこみはひとつひとつ、

パテでなめらかに補修しております。

クロスが凸凹せず、しゅっとした仕上がりになるんです!

(before)増えた階段

上の階へ移動いたしましょう。

まだ緑色のテープで止めた薄板のカバー付きですが、

上り下りしやすくなった新しい階段です。

畳半分ほどスペースを広げて2段分増やし、

角度がぐっとゆるやかになりました。

手すりも弊社設計の、木製オーダー品です。

(before)旧 既存の洗面台

2階では、もとからあった現代的な洗面台を取り外し、

設計デザイン担当者が、現状をしっかりと最終確認。

町家の魅力をアップさせるため、新しい洗面台製作が始まります。

(before)洗面台設置場所&トイレの扉

横のトイレスペースの扉は、アンティーク扉に交換しました。

もちろん、トイレ内もリフォーム済みです。

…チラッとご覧ください。

(before)アンティーク扉のアップ

アンティーク扉は、鍵まで木製で使えるものを選んでおります。

それに合わせ、トイレ背面の壁紙も模様入りの茶色に。

(before)ウッドデッキバルコニー工事中

お隣の2階の洗濯干場では、大窓についていた

鉄の手すりを一部カットし、出入口としました。

大工職人が、屋根の上に続くバルコニーを造っています。

洗濯干場、そして、お子様も遊べる安全な第2の庭として…

風と日射しが心地よく、気持ちの良い場所です。

(before)ウッドデッキバルコニーの目隠し製作

数時間で、デッキ土台から目隠しの柱まで完成しました。

ここに縦板を取付け、前後にずらした板の間を風が通る

和の「菖蒲張り(あやめばり)」で仕上げる予定です。

夏のバーベキューや夕涼みに、お子様のプール遊びに、

きっと充実した空間となることでしょう。

次回は、いよいよ完成編となります。

本日はここまでおつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

( 監修 : 松山 一磨)

2014年1月26日 6:49 PM |

カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.4 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

お待たせしました!

いよいよ完成間近の、比叡山が見える岩倉の家、続報です。

(※過去ブログへ→ VOL.1・.2・.3・.4・.5 )

ついに、シートがとれました。

(before→after)リフォーム後の外観

傷んでいた木の窓はアルミサッシに。

勝手口が無いのは、内部が大きく変わったためです。

「お子様にも目が行き届き、家事もしやすい家」

…といえば、どんな家を想像なさいますか?

弊社の設計デザイン担当者の答えは、

「とにかく動きやすい」ことでした。

ひとつの廊下を行ったり来たりするのではなく、

さまざまな家事をしながら、くるりっと回り、

いつのまにか戻っている「回遊式」の動線です。

| ユーティリティー(洗濯・お風呂場)

| ▲ ▼

| 玄関口 物置・収納

| ▲ ▼

| キッチン・ダイニング・リビング等 … → 物干し場

急いでいる時、動線上で子ども達が遊んでいたとしても、

道がもうひとつあれば、すばやく動けます。

怒るストレスはありません。

さあ、お入りください。

まずは玄関を曲がってすぐのユーティリティーです。

(after)木部の塗装すべて完了!

見えませんが、右手の階段下には洗濯機置き場があり、

奥のお風呂場へ正面を向けて置かれます。

(after)フローリングの拡大

床のフローリング・巾木・窓桟の仕上げ塗装は

なんと、お施主様ご本人の手によるもの。

(before)フローリングの材料 無垢の板

こちらはフローリングの材料、無垢の板。

大工さんの造作の後、掃除してからの塗装です。

(after)木製ドア塗装完了!

数枚あった木製ドアも、お施主様がガラスをカバーし、

環境にやさしい塗料で2度塗りされました。

(after)リビング床も塗装完了!

そして、同じくご夫婦で進められた、壁全面の塗装も完了!

(after)リビング窓側の天井 途中

奥様はローラーを使って広い面を効率よく、

ご主人は刷毛(ハケ)でローラーが入らない部分を担当され、

作業を進めておられました。

塗装前に、壁際のガラスや木部を養生テープでカバーしたのも

お施主様ご自身です。

(after)リビング窓側の天井 完成

風合いの良いドイツ製の下地用白壁紙が、

淡い空色&白色に塗り分けられました。

光の加減でグレーにもなる、ヨーロッパ風の空色です。

(工事中)キッチンカウンター

待望のキッチンカウンターも形が出来てきました!

増築したリビングと緑の庭がひと目で見渡せます。

背後は、オーダーメイド仕様の棚を造る予定です。

こうしてユーティリティー側とキッチン側からたどってきた動線は、

洗濯機の前でつながり、家を一周しています。

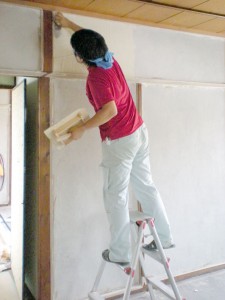

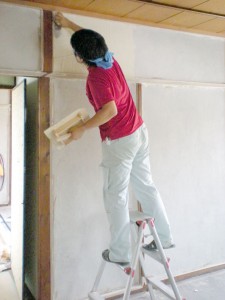

(工事中)2階和室 白壁塗りするお施主様

2階でも、お施主様が大活躍されていました。

2つの和室の白壁塗りを、ご主人が1人でやっておられるのです。

壁一面を約40分の超速で仕上げる姿を目撃し、

角を押さえるコテさばきも鮮やかで、思わず、

「壁塗りは、本当に初めてですか?」と伺いますと、

「休みに、ベニヤ板を塗って何度か練習したんです」

と、はにかんだ笑顔を見せてくださいました。

普段はデスクワークのお仕事をされており、

インターネット上の左官職人さんの動画を見て、

研究されたんだそうです。

「筋肉痛になりませんか?」との質問に、

「少し肩がこりますね。けっこう慣れましたよ」とのお返事。

さらに、

休みなく手を動かしながらお施主様が、

「部屋の角は、どうしてもね…コテが隣の面にあたって

傷がつくので、1枚おきにして乾いてから塗っているんです。」

(工事中)2階和室 区画を交互に白壁塗り

…あっ!壁が交互に塗られていたのはそういう訳でしたか!!

お施主様のお話と着眼点の鋭さに感動してしまい、

みなさまへ、会話のままお届けいたします。

お施主様、本当にありがとうございました。

この後、夕立の雨宿りも兼ねて見学することに。

ラストスパートの作業中にお邪魔しましたのに、手伝うどころか、

勉強させていただいたという、トホホなリポーターだったのです。

次回は、タイル貼りと仕上げについてお伝えしたいと思います。

おつきあいいただき、ありがとうございました。

…9月19日は旧暦の十五夜で、今年はちょうど満月です。

ちょっぴり欠けた次の日も、秋の風情が楽しめると思います。

みなさま、ご家族で、よき夜をお過ごしください。

Blogged by 小川 還

( 監修 : 松山 一磨)

2013年9月19日 6:42 PM |

カテゴリー:洋館造りの古民家 VOL.6 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

・吟優舎 北白川事務所 改装編 第六弾!

左京区北白川の事務所改装の、続報です。

(after)北白川事務所 外装工事完了

ご覧の通り完成していた、事務所でした。

ところが、裏の壁が1カ所消えておりまして(?)、

(before)北白川事務所 壁があった前回

…たった1枚のベニヤ板に変わっておりました。(▼写真の左側)

(before)北白川事務所 壁が消えた現在

どうします、所長?

(before)北白川事務所 床磨き中

どうなるんでしょうか??

床を磨く前に、教えてくださいませ。

※こちらから以前の状況がご覧いただけます。

(before)北白川事務所 工事前の外観

(→ Vol.1) (→ Vol.2) (→ Vol.3)

(→ Vol.4) (→ Vol.5)

ともあれ、まずはご案内いたしましょう!

(after)玄関の前へ

さあ、お入りください。

(after)玄関ポーチ

カチャッ!

どうぞ。

(after)玄関へ一歩入った所

鼻をくすぐる、

削りたての新しい木のかおり。

すぐ左は、縦長のスリッパ収納庫です。

彫り跡が特徴の「なぐり加工」された収納庫の扉と、

本物の和のアンティーク木戸が並んでいます。

(after)なぐり加工の収納庫の扉とアンティーク木戸

ふりかえった頭上には、アンティーク風の小さな玄関照明。

続いて、奥の部屋へどうぞ。

(after)玄関の灯り

オフィス・ルームは、洋館風のしつらえです。

対面の窓は、設計から吟優舎オリジナルの木製仕様でして、

デスクもオリジナルで一部可動になっております。

(after)オフィス・ルーム (※連休verより変更しました)

その手前には、吹きぬけと照明、そして、

屋根裏ロフトへの梯子があります。

(after)吹きぬけと2種類の屋根裏ロフト

(after)吹きぬけのアンティーク風照明

(after)吹きぬけ梯子側

(after)屋根裏ロフトへの梯子

設計デザイン担当者いわく、

「いつも、ひとつの家が完成するまでは、緊張のあまり

ドキドキが止まらない毎日」なんだそうです。

「施主さんの期待に応えるのはもちろん、

それを実際に作ってくれる職人さんに申し訳ないから、

いい加減なデザインなんか絶対にできない」と。

どんな人の意見も聞き、キチンと消化してから

真剣勝負で検討し、デザインに取り組む。

「すべての努力が報われる瞬間がある」

という口癖と、0.1ミリすら手を抜かない担当者の姿には

いつも圧倒されています。

…あっ、所長っ!

ここです、この壁、どうなるんでしょうか?

えっ、暖炉に?

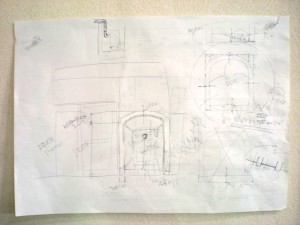

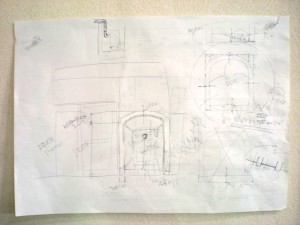

(after)事務所 暖炉のスケッチ

スケッチによれば、薪ストーブを置く暖炉、と。

冬の前に、仕上げはタイルで飾る予定となりました

「すみませーん、各担当者さん、

事務所改装の仕事が増えました、大丈夫ですか?」

…こんな調子で、あっという間に8月が過ぎて行きました。

もう1度、途中経過をお届けしまして、

今度こそ、お披露目させていただくつもりです。

おつきあいいただき、ありがとうございました。

みなさま、完成までしばしお待ちいただけますでしょうか?

Blogged by 小川 還

2013年9月15日 11:44 PM |

カテゴリー:事務所 Vol.6 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

いつのまにやら秋めいて、涼風が心地よい季節となりました。

本日は、改築中の杉皮塀のある町家へ、ご案内いたしましょう。

※過去ブログはコチラ→ VOL.1・ VOL.2)

〜 杉皮塀のある前道 〜

塀の修復から始まった、改築中のこちらの現場。

塀ぎわの山石は、川の渓流を思わせる涼やかさで、

植えられたグリーン達も成長し、元気いっぱいです。

〜 塀ぎわのグリーン 〜

完成直後の塀の様子をご報告したのが約4ヶ月半前、

家の解体をお知らせしたのが約3ヶ月前のことでした。

早速、改築進行中の家屋をご覧ください。

玄関土間から1歩進みますと…

ちなみに以前はこうでした。

(before)リフォーム前 玄関まわり

それがこうなりました。

(工事中)玄関土間より内部を見る

夕方の工事現場の室内が、明るいのはなぜ?

…スカッと2階屋根まで見わたせる、

吹きぬけのリビングルームなのです。

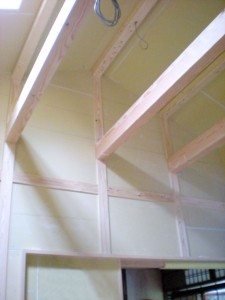

(工事中)吹きぬけを見上げる

1階と2階の天井を両方とも撤去し、横に並ぶ梁と

屋根の勾配が美しい空間を造りました。

新たにしつらえた天窓からは、光が降り注ぎます。

(工事中)天窓から降り注ぐ光

さらに、少しでも多くの外光を室内へと導くため、

天窓の窓枠は、室内側が広いラッパ形でオーダーメイド。

(工事中)吹きぬけの屋根の天窓

エコな照明法のひとつとして提案させていただき、

キッチンにも、新たに天窓をもうけました。

(工事中)キッチンの天井にも天窓

「明るい吹きぬけなんて!京町家らしくない気がする。」

とおっしゃる方もおられるのではないでしょうか?

ご安心ください。

京都の町家には必ず、大きな吹きぬけがありました。

台所です。

おくどさん(漢字だとお竈さん、つまりカマド)の煙と熱を外へ

逃がすため、また、料理する手元を明るくするためです。

現代のキッチンに、そうした配慮は必要はありません。

設計デザイン担当者の提案により、明るい吹きぬけは

「家族が集う明るいリビング」へと再生されました。

〜 緑の庭と、奥の縁側 〜

改築中であっても、独特のやわらかな質感を感じさせる

大きくて立派で、静かな和のお屋敷です。

〜 奥の縁側の、味のある和の窓 〜

工事中も定期的に設計デザイン担当者が現場へ訪れ、

ひとつひとつ仕上がりをチェックし、色やサイズ

などを改めて吟味していきます。

お客様がご希望されているイメージを再構成し、

よりベストな状態へと修正していくのです。

弊社の大工さん・職人さん・設計デザイン担当者が

お互いに才能を認め合い、最高レベルの仕事を目指して

取り組んでおります!

しばらく、階段製作や小書斎の木工工事が続きそうです。

加えられてゆく設計デザインの新発想に、ご期待ください。

ここまでおつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

( 監修 : 松山 一磨)

2013年9月1日 2:29 PM |

カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.3 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

お待たせしました、比叡山が美しい、岩倉の家の続報です。

(※過去ブログへ→ VOL.1・.2・.3・.4 )

(before)シートにおおわれた現場

足場とシートがつけられた外観は、ほぼ変わらず。

…が! 内部はどんどん進化しております。

(before)木部の塗装作業

職人さん、…ではありません!

お施主様ご本人です。

記念に、後ろ姿を撮らせていただきました。

ご主人が、休日ごとに現場へいらっしゃって、木部の

巾木・窓桟・ドア・フローリングの仕上げ塗装をされています。

奥様も、小さなお子様をあずけて駆けつけられ、

お2人で協力して作業される日もあります。

2度塗り仕上げのため、乾かしたり動かしたり大変です。

(before)洗面台のカウンター

ご家族には、お子様が3人いらっしゃいますので、

奥にある洗面所の他に、もうひとつ手洗いを…と、

弊社の設計・デザイン担当者が「お洒落な洗面台」を提案。

廊下ぞいにあり、家族の動線を遮らないよう曲線でデザインされた

このカウンターは、最後にピカピカのタイルで仕上げられます。

なにかと散らかりがちな洗面所・お風呂場まわりに入らずに済むため、

外から帰ってきたお子様はもちろん、

大切なお客様にも、気軽に手を洗っていただけそうです。

(before)居間から見たキッチンカウンター

キッチンカウンターも、ほとんど出来上がりました。

カウンターの裏側には、シンク・ガスコンロ等があります。

むこうの壁面にはこれから、炊飯器などが収納できる

弊社設計のパイン材の棚が取り付けられる予定です。

キッチンカウンターも、お施主様が自ら、ペンキ塗りをされます。

(before)壁面のラス。窓格子の支えを製作中

さて、最初に、外見は変わらず…と申しましたが、

シートの内側では着々と左官職人さんの作業が進んでいます。

例えるとしたら、家の皮膚を作る?という感じでしょうか。

壁の骨組みの上から、防水紙を貼り、ラスと呼ぶ金網をはりめぐらせ、

ラスを支えにモルタルを塗り、仕上げの色塗装を行います。

(after)モルタル塗りまで完了。

ハイ! モルタル塗りまで、終わりました。

窓の上下にあるでっぱりは、窓格子の土台です。

次回は、中も外もフルカラーの、仕上げ色でご紹介いたします。

さあ、どんな色の家になるのでしょうか?

お楽しみに!

ここまでおつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

( 監修 : 松山 一磨)

2013年7月19日 5:08 PM |

カテゴリー:洋館造りの古民家 VOL.5 |

コメント(0)

« 前のページ

次のページ »