京都市南区『子供を育てやすい町家』の完成編です。

私たちが昨年施工させていただいた建築の中で代表的なものだったと思います。 この建築のプランナーを務めた新造は、一度に複数の建築の担当をしません。 『 1棟入魂 』 が彼女の信条です。 現場に通う頻度も高く、その拘(こだわ)りは、最後の最後まで続きます。 共に働く私ですら、その姿勢には敬服の念を感じています。

今回のこの建築は、今から子育てをされるまだお若いご夫妻の新居として、プランさせていただきました。 引渡しに際して、その施主様ご夫妻が夕方暗くなろうとする中で、いつまでもその外観を眺め続けていらした姿に、胸が熱くなりました。 建築をしていて、一番嬉しい瞬間です。

『 良いものを造りたい 』 『 美しいものを造りたい 』 『 可愛いと喜んでもらえるものを造りたい 』 と常に思っています。

プロでなくても、とてもセンスが良く、素晴らしいご提案をしてくださる施主様がいらっしゃることは、事実です。 ただ 『 こんな家を造りたい 』 という思いを実際に形にしていくことは、容易なことではありません。 細かいバランスやディーテイル(細かいデザインや納め方)を考慮しながら、トータルに考えて建築を進めることは、たいへん難しく、お客様にその一つ一つを聞いて、施工してしまうと、『 お客様のイメージされていた欲しい形 』 とは、『 違う物 』 ができてしまうことの方が一般的だと思います。 だからこそ建築の専門家としての私たちの存在価値が有るのだと信じています。

時間をかけて施主様の 『 欲しい形 』 をヒヤリング(じっくりとお客様のお話を聞くこと)を通して理解していきます。 そしてそのイメージをできる限り正確に捉(とら)えて、私たちのアイデアやデザインをプラスした形でプランニングを制作します。

2つのプランを提出することはありません。 『 最善を尽くした1プラン 』 をご提案しています。

施主様の言われるがままをプランするという設計士がいますが、私たちは敢(あ)えて、イメージのみを聞いた上で、細かい部分までご提案しています。 そこにはある意味、逃げ場のないリスクが存在します。 それでも、そうでなければ 『良い物 』 はできないと考えています。

この 『 子供を育てやすい町家 』 をご発注してくださいました施主様は、初めにご提出したプラン通りの内容で、ほぼそのまま建築をさせてくださいました。 だからこそ、私もプランナーもなおさらに、最後の最後までこの家に 『 一棟入魂 』 で臨めたのかもしれません。

ここまで信頼してくださった施主様には、感謝の念でいっぱいです。 このことは、一生涯忘れられないことだと思っております。

以下は、今の私達の精一杯の建築です。

勿論、これからなおいっそう精進して、さらに良い建築を志し続けます。 末永いご贔屓のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

Blogged by 松山 一磨(いつま)

左から玄関、自転車スペース、子供たちのフリースペース。 大きく見えますが間口は5mです。

手前は子供たちのフリースペースです。 ここからも出入りできます。 汚れた手足を表のモザイク造りの洗い場で綺麗にしてから室内へ・・・

もともとこの建物に有ったメタル製の花台です。 とてもお洒落な形をしています。 錆を落とし、不要な部分は撤去し、さらに溶接補強して生まれ変わりました!! 次の30年、また頑張ってください。

竪の格子で揃えたデザインです。 それぞれの格子のサイズを変えることでバランスに変化がついています。 この『バランスの変化』がある意味『美しさ』でもあると感じています。

玄関の片引き戸を空けた状態です。 表側の土間のデザインをそのまま玄関内部まで連続させています。

玄関網戸も木製で製作しました。 ネットはステンレスで耐久性をアップさせる仕様にしています。

一見お茶室風の3帖間。 子供たちの憩いの場。 ちょっとした来客時など、奥のリビングでなくここでお話することも可能です。

玄関収納はオーダー製のものを誂(あつら)えました。 飾り台は銀杏(いちょう)の無垢材。 表の路(みち)から格子のFIXを通して、飾ったお花がさり気無く見える設計になっています。

施主様拘(こだわ)りの玄関収納内部。 何を置くかを決めた上での設計と施工です。 電動自転車のバッテリー充電用のコンセントも設置してあります。

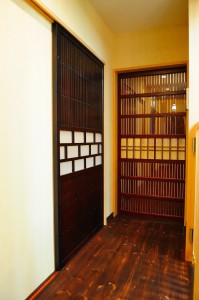

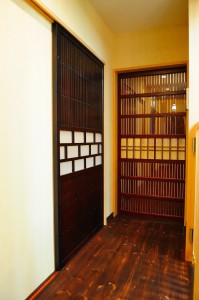

玄関廊下。 このフローリングは、フランス製チョウナ加工の無垢材です。 左はLDK入口。 昭和初期製作のアンティーク建具です。 ガラスを装着し、塗装をして再登板!! 正面のお部屋は子供のフリースペースの玄関からの様子です。 一見お茶室っぽい感じではありませんか?

お茶室をイメージした子供たちのためのフリースペース。 天井は格(ごう)天井にして、色の違う和紙調のクロスを市松仕様で施工。 床面は畳ですが、和紙をコーティングした色褪(あ)せしない、汚れの拭き取りやすい素材です。

玄関廊下からリビングを臨んだ様子。 右側は2階への階段室扉。 左はキッチンですが、来客者からキッチンが丸見えにならないように格子のパーテーションをつけました。 また幼児が自由にキッチンに入れないように鍵つきの格子扉を設置しています。

リビング内部から見た入口付近の様子。 アンティーク建具が町家の雰囲気を醸し出してくれます。 床は松の無垢フローリング。 塗装は柿渋+ベンガラの日本古来からの天然素材です。

LDKの一番奥、増築して天井を高くしたもっとも寛(くつろ)げるスペースに家族が憩(いこ)うリビングゾーンを配置しました。 その真上には大型の天窓が有ります。

東西に窓の無い町家。 天窓は明かりを取り入れる最強のパーツです。 天井は構造材を出してナチュラルな雰囲気を演出してみました。

奥様のご希望でキッチンは家族の顔が見える対面キッチンに。 風通しを考えて窓を多めに設置しています。 これも東西面に窓が無いことへの対策です。

モザイクタイル造りのキッチンカウンター。 LDKの中心に位置する、この町家の新たな顔の一つとして、製作しました。

レトロ感満点のモザイクタイル。 『 古いが新しい 』 という言葉がぴったりなモザイクタイル。 弊社お勧め素材の優等生です。

弊社では、取り壊された町家から回収された江戸時代~昭和初期製作のアンティーク建具を好んで再利用しています。 新品では決して表現できない味わい深さがあります。 これもまた弊社お勧め素材の優等生です。

2013年4月5日 4:21 AM |

カテゴリー:子供を育てやすい町家 VOL.4 |

コメント(0)

全編6回に渡る『京都市北区町家改修ブログ』もいよいよ今回が完成最終編となりました!!

ブログを綴(つづ)っている私自身が、このブログを通して、私たちの会社や私たち自身の思いなど、気づくことが多くあり、ちょっとビックリした次第です。 このような機会を与えて下さった、今回この工事の施主様である橋本様ご主人様、並びにご家族様に、心から深くお礼申し上げます。

誠に有り難うございます。

さて、以下はその完成写真です。

この工事は、施主様の熱く真剣なご要望を形にしたことと同時に、僭越(せんえつ)ではございますが、デザインしたプランナー新造さんとそれを形にすべく施工にあたった弊社協力業者さん達のまさに精一杯の結晶でもあります。

1ケ月以上に及ぶ工事の間、終始にこやかに暖かく見守るように接してくださった施主ご主人様、お母様、奥様、ご長男様に最後に重ねてお礼申し上げます。

ほんとうに有り難うございます。 またまだまだ至らない私どもでは御座いますが、どうぞ末永いご贔屓の程を心からお願い申し上げます。

吟優舎 松山 一磨(いつま)

夕暮れ時の完成外観。外構(がいこう)土間は、駐車場スペースと玄関アプローチ、その他の3箇所で素材を変えてデザインしました。

解体した歌舞伎門に在(あ)った丸い外灯をリフォームして勝手口に設置。メイン玄関には四角のステンドグラス外灯を設置。丸い外灯と暖簾(のれん)の丸いデザインがマッチしてなんとも嬉しいかぎりです!!

左側隣家との境界に在(あ)ったブロック塀は、“京あぜくら”という塗壁で仕上げました。 また二階のルーバー窓を格子で隠し、簾(すだれ)を交換しています。

出格子の建具は、既存の外壁、木部との調和を考えて、古色の木目出しの塗装を施しました。メイン玄関外灯はステンドグラスの外灯を採用。点灯するとステンドグラスのグリーン色が壁面にほのかに反映されます。

出格子の内観です。硝子(がらす)に写るシルエットがなんとも京都らしく情緒感たっぷりです?! いかがでしょうか?

外構土間は、石にこだわってデザインしています。墨入り土間コンクリートに角形鉄平石。アプローチには粗肌色御影石。その他土間と巾木には、粒石の洗い出し。 10年後、20年後の変化が楽しみな素材です。

玄関敷居は、粒石洗い出しで製作。土間の御影石のむっくり感は私のお気に入りのイメージです。施主様とご一緒に石屋さんへ赴(おもむ)いて選んだ御影石。 施主様と共にこだわった結果の仕上がりです。

フローリングは、フランスボルドー製の“なぐり加工”のパイン(松)材を採用しています。この個性豊かな表情と存在感は、他のフローリングではなかなか出せません。施主様お気に入りの素材です。また框もそれに合わせて“松材”で製作。印刷加工の建材では表現できない無垢材の落ち着きと情緒があるように思います。

文様(もんよう)、和紙、印刷色を全て選べるオリジナル唐紙(からかみ)で製作した襖(ふすま)とアンティーク建具です。弊社がご提案する特徴的デザインの素材です。町家改修に自然に馴染(なじ)むデザイン素材ではないでしょか?またその間にある柱は、弊社スタッフの植村が1日がかりで既存柱を磨いて補正再生したものです。

天井は、四角枠に桟木を造作して色の違う和紙調クロスを施工しています。写真では分かり難(にく)いのですが、ダウンライトの縁(ふち)も施主様の手でクロスの色に合わせて着色されています。

出格子出窓台の素材は下駄箱と同じものを採用。とっても個性的で雰囲気のある木肌柄です。壁面クロスは和紙クロスを採用しています。紙と木、自然な素材の癒(いや)しを感じます。

ようやく完成です。 施主様、住まわれながらの長期の工事。本当にしんどい期間だったはず。そんな素振(そぶ)りは、終始かけらも見せず、毎朝笑顔で迎えてくださったこと、心からお礼申し上げます。 誠に有り難うございました。

2012年9月16日 6:20 AM |

カテゴリー:出格子町家 VOL.6 |

コメント(0)

床下の補強を行いました。前回のブログでお伝えしたように、この年代の伝統工法で建築された家は基礎がなく、床から上の構造に比べて床下の構造が弱いケースが多く見受けられます。前回ブログで解体後の床下の状況がご確認いただけますが、こちらも例外ではありませんでした。今回はその改修 補強に『根がらみ工法』を採用しました。『根がらみ工法』とは、床下で独立して存在する柱を厚みのある木材で繋(つな)ぐというものです。金物はビスでなく、柱や梁の連結に使う頑強なコーチスクリューボルトを採用しています。次に下が腐食した柱は、腐食部分を除去して新たに柱を根接ぎしました。この際、下からの水に干渉しないように、その柱の下に小さな独立基礎を作り、上げています。

また、下がり傾いていた勝手口庇屋根は、その根元を胴と言われる構造材に繋ぎ補強した上で、ジャッキアップ(文字通り ジャッキで上げて柱を入れ直す作業)を行いました。

ただ単に綺麗にするという工事でなく、町家の工事ではこのような補強補修工事がとても重要なポイントとなります。

床下で独立している基礎を厚みのある木材で連結します。 とても有効な補強工法の一つです。

柱と補強材を留める金物は、ビスではなく構造用のコーチスクリューボルトを採用します。

柱の腐食した部分を除去し、差し替えました。最下部は水を吸い上げなないように独立基礎で上げています。継ぎ足した木材と既存柱の木目を合わせているのが分かっていただけるでしょうか?!

下がった庇を補正するため、ジャッキで上げて柱を入れ替えます。また弱った接合部の補強のため、建物本体の構造材に補強接合しています。

撤去した歌舞伎門に当初から有った、とってもアンティークな外灯です。初めて拝見した時から再生再利用をしたいと思っていました!!

お客様は箔の専門家です。弊社で補強溶接してお客様が塗装のコラボ再生作業!!見事に復活ですヽ(^。^)ノ

塗装は町家工事の要(かなめ)の作業です。 私たちがその塗装作業で最も信頼し、頼りにしている人。その真っ直ぐな気性と真面目さは、国宝級?!です。

サイズカット、補強して設置完了!!次に、すりガラスを装着して、全体を塗装し直します。そして金物の取り付け。アンティークの建具の再生はなかなか手間の掛かる作業なのです!(^_^.)

Blogged by 松山 一磨(いつま)

2012年9月5日 11:05 AM |

カテゴリー:出格子町家 VOL.4 |

コメント(0)

これから施工に入るお客様の建具を探しに京都夷川へ行ってきました!!

工事内容は、まさに京町家のリノベーションです。

既存の枠を利用するということでサイズ的にアンティークの建具は無理と判断して、新規建具の製作でプランしていたのですが、デザイン的にどうしてもアンティーク建具でいきたいというプランナーの強い思いから、先週の日曜日に夷川の中古建具屋さんへ行ってきました。

30~40坪ぐらいはありそうな倉庫と敷地内に所狭しと並べられた無数の建具。 スタイル、色も様々な数百枚の明治から大正、昭和初期製作の建具の数々・・・。

その時代時代の流行りや技術を反映しているのが良く分かり、本当に面白い素材です。

通常は、枠を交換するフルリノベーションの時にしか採用していません。 どうしてもサイズが合わず採用が難しいからです。

案の定、デザインが良くてもサイズが合わず、サイズが合ってもデザインが良くない・・・。

探すこと数時間 (-_-;)・・・・・・。

その結果、妥協なきプランナー新造貴子が探し出したアンティーク建具が以下の写真ですヽ(^o^)丿!!

色、スタイル共に今回の町家のプランにピッタリだと思います。

お客様に気に入って頂けると良いのですが・・・!!

また、この建具を探すにあたって、忍耐強く最後までとても親切に対応してくださったお店のスタッフの方には、心から感謝しております。 誠に有り難うございます。 m(__)m

色、スタイル共、今回の改装にピッタリです!!

木目がとっても良い感じではないでしょうか? 新品の建具には無い風合いがあります。

アンティークだけに傷もあります。 この風合いを損なわないように修正していきます。 また引戸を開戸仕様に変更します。

Blogged by 松山 一磨(いつま)

2012年6月2日 6:25 AM |

カテゴリー:2012年6月1日 町家の建具 |

コメント(0)